腊月二十七这天,人们要“宰鸡赶大集”,为年夜饭做准备并购置各种年货民俗专家:母鸡下的蛋能换油盐钱、补贴家用,自然就不舍得杀了

腊月二十六吃过年肉后,二十七最重要的事就是“宰鸡赶大集”。

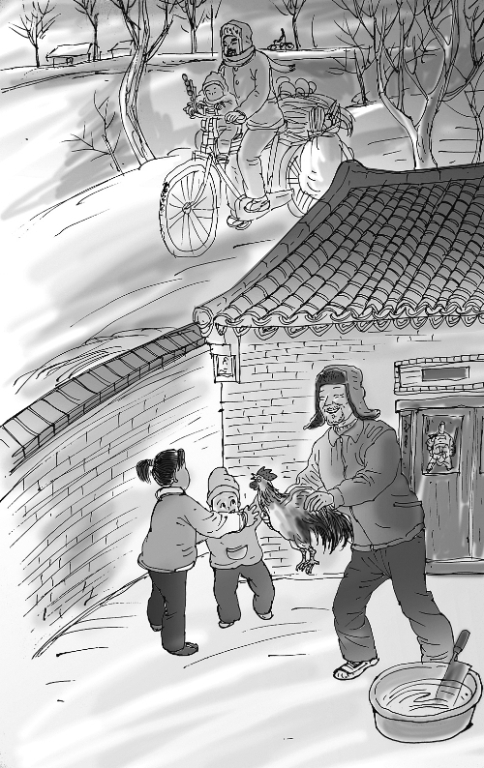

这天,除了要宰鸡为年夜饭做准备外,人们还要去赶大集,购买各种年货,有吃的,有玩的,一样不落。

腊月二十七,杀鸡赶大集

为什么要在二十七杀鸡呢?这其实还是因为谐音,“鸡”同“吉”,有吉利、吉祥如意的意思。

但杀鸡也是有讲究的,杀的鸡不是当天吃的,而是要放在除夕吃,而且不能一顿吃完。因为初一不能动刀子,还要保证节日期间顿顿有鸡,所以,这些东西要提前准备好。

在很多人的记忆里,二十七杀的鸡多为公鸡,这是为什么呢?郑州大学教授、人文学者、民俗专家高天星解释说,封建社会是男权社会,人们潜意识里就有公为大的观念,过大节就要宰公鸡;另一方面,那时人们都比较穷,母鸡下的蛋能换油盐钱、补贴家用,自然就不舍得杀母鸡了。此外,古人对气候的概念是分阴阳的,当一个四季阴阳轮回结束,另一个阴阳轮回开始的时候,阳气开始上升,这个时候吃公鸡,雄性的那股子力量发挥得淋漓尽致,给人们一种期盼和向往。

当然鸡的吃法也是多种多样的,比如整只上桌、鸡鸭同炖、“鸡不现头、鸭不露掌”等。高天星说:“因为河南地处中原,人口迁徙比较频繁,所以不同吃法交融之后讲究就少了。”

腊月二十七也是“赶大集”的好日子。鞭炮、春联、香烛、女孩子的头花等,少了哪一样都要赶紧买齐。《白毛女》中,哪怕是躲债的杨白劳,也不忘给喜儿买二尺红头绳。

互动

年味儿是一种期盼

说到年味儿,今年30岁的王敏打开了话匣子。小时候,她家孩子多,家也穷,每每入了腊月她和弟弟妹妹们还是会掰着手指头算过年的日子,“从头到脚,总是会添一件新物件。”

除了穿新衣,盼得最多的就是好吃的了,一到过年,爸妈也会想着法地弄些零嘴,“饺子是少不了的,再有就是家里炸些丸子、糖糕、芝麻糕一类的,这在平时是吃不到的。”

再说说玩吧,她说,至今还记得一句年谣:年来到,年来到,姑娘要花,小子要炮。那时弟弟喜欢放炮,出去玩总会满满装上一兜,“也有人淘气,把炮放在别人口袋里放,不过那时的炮威力不大,只是炸烂了衣服,人没啥事。”

现在,她大了,也搬离了小山村,来到大城市。现在,年也越来越近了,问她年味儿是什么,她说,年味儿就是一种期盼吧。 |