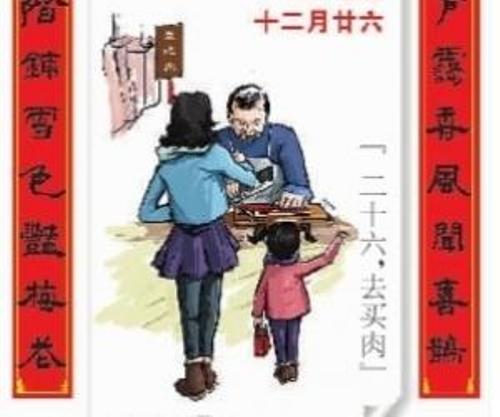

从小到大,忘不了年肉的味道

“腊月二十六,杀猪割年肉”,这一天要筹备过年的肉食

过去,孩子们一年盼到头,等的就是这天

在过去,农村小孩最盼望的日子,无外乎腊月二十六了:一年到头难得吃块肉,这天却能吃到。即便再穷的家庭,割几斤肉也是必须的。

做几大块红烧肉,吃一个正月

俗话说,“腊月二十六,杀猪割年肉”,说的是在这一天要筹备过年的肉食。将“割年肉”编入年谣,是因为农耕社会经济不发达,人们往往在年节中才能吃到肉,故此称为“年肉”。

郑州市民刘先生今年40岁,老家在洛阳。他现在还记得当年等着吃肉的情景。他7岁那年的腊月二十六,刚醒来就看到了灶台上的肉,快一年没吃肉的他一骨碌爬起来,眼巴巴盯着这块肉。

刘先生说,在母亲洗肉、切肉、炖肉的整个过程中,他们兄妹几个就守在一边。等肉香飘出来时,他们已迫不及待了。“当时不停地央求母亲,让她从锅里夹块肉给我们吃。母亲被缠得没办法,只好给我们夹一块。”刘先生说,刚捞出来的肉很烫,也没有完全熟,也没有加盐,可他们几个还是争着往嘴里塞。刘先生说,现在家里还习惯在这天炖年肉,“做几大块红烧肉,放那儿吃一个正月。

难忘故乡“放子汤”

在信阳的一些地方,至今还保留着吃“放子汤”(音,放子即猪血)的习俗。老人们讲,这一习俗源自“割年肉”。信阳地貌多为丘陵,许多村庄不过十几二十户,所以村里人多有血缘或姻亲关系,每到腊月二十六谁家杀年猪,全村人都会过来帮忙,当然,盛情的主家也会好好款待他们。

院子里支起一口直径近1米的大锅,放入新鲜的猪血和猪肉,用猛火炖上一个小时,加上豆腐、粉条等配菜,再“咕嘟”一会儿,新鲜美味的“放子汤”就出锅了。男人们在屋内喝酒吃肉侃大山,女人和孩子们则围着尚未熄灭的灶火,聊着家常、吃着年肉,直到月上树梢,欢声笑语荡漾在整个山村。

“小时候,这种放子汤,我每次都能吃上两大碗,而且最喜欢肥的。”来自信阳的陈先生说,后来生活条件好了,几乎家家户户都能杀年猪,但大家一起吃年肉、“放子汤”的习惯一直保留着,只是范围只限于至亲。

到城里工作之后,陈先生“出席”这种场合的机会越来越少了,但只要家里还杀年猪,不再局限于腊月二十六了,而是等到陈先生放假回家,“母亲知道我爱那个味儿。” |